Corpus Christi, Texas

Ein heller Wintertag am Strand von Corpus Christi. Wir sind in Amerika. In Texas. In god’s own country. Ich bin zwei Stunden gefahren, um den Golf von Mexiko zu sehen. Als wir den Landungssteg betreten, macht uns eine ältere Dame darauf aufmerksam, dass wir ihr vier Dollar schulden. Sie sitzt in einem Holzhaus und lächelt sehr freundlich. In der Maserung haben sich Salzkristalle eingelagert. Mein Sohn steht hinter mir. Er blinzelt in das winterliche Ziehlicht. Er ist fünfzehn und zu früh aufgestanden. Eine weiße Baseballkappe verdeckt seine Augen. Dennoch strahlt er diesen schweigsamen, sportlichen Charme aus, für den andere in seinem Alter töten würden. Zwei Dollar Eintritt für einen Steg. Ich bezahle und wir schlendern aufs Meer hinaus. Angler sitzen auf den Bänken. Ein alter Mann ohne Zähne. Andere in weiten Hosen und Rollkragenpullovern. Nach dreihundert Metern versperrt uns eine verwitterte Brüstung den Weg. Vor uns liegt der Golf. Er ist vollkommen glatt und das Wasser hat die Farbe von schmutzigem Sand. Ich drehe mich um und mach ein Foto. Mein Sohn tritt einen Schritt zurück, als wollte er nichts mit diesem Bild zu tun haben. Als wir zurückgehen, zieht ein Junge einen Barsch aus dem Wasser. Sein Vater muss ihm helfen, das Tier aus dem Wasser zu bekommen. Die Schuppen glitzern bläulich im Winterlicht. In seinem Eimer schwimmen noch zwei kleinere Fische. Dafür sind zwei Dollar kein schlechter Preis, sage ich, als wir die Eintrittsdame wiedertreffen. Sie lächelt nicht mehr. Vielleicht ist ihr Vorrat aufgebraucht, denke ich und wir gehen langsam zurück zu unserem Auto.

Ein heller Wintertag am Strand von Corpus Christi. Wir sind in Amerika. In Texas. In god’s own country. Ich bin zwei Stunden gefahren, um den Golf von Mexiko zu sehen. Als wir den Landungssteg betreten, macht uns eine ältere Dame darauf aufmerksam, dass wir ihr vier Dollar schulden. Sie sitzt in einem Holzhaus und lächelt sehr freundlich. In der Maserung haben sich Salzkristalle eingelagert. Mein Sohn steht hinter mir. Er blinzelt in das winterliche Ziehlicht. Er ist fünfzehn und zu früh aufgestanden. Eine weiße Baseballkappe verdeckt seine Augen. Dennoch strahlt er diesen schweigsamen, sportlichen Charme aus, für den andere in seinem Alter töten würden. Zwei Dollar Eintritt für einen Steg. Ich bezahle und wir schlendern aufs Meer hinaus. Angler sitzen auf den Bänken. Ein alter Mann ohne Zähne. Andere in weiten Hosen und Rollkragenpullovern. Nach dreihundert Metern versperrt uns eine verwitterte Brüstung den Weg. Vor uns liegt der Golf. Er ist vollkommen glatt und das Wasser hat die Farbe von schmutzigem Sand. Ich drehe mich um und mach ein Foto. Mein Sohn tritt einen Schritt zurück, als wollte er nichts mit diesem Bild zu tun haben. Als wir zurückgehen, zieht ein Junge einen Barsch aus dem Wasser. Sein Vater muss ihm helfen, das Tier aus dem Wasser zu bekommen. Die Schuppen glitzern bläulich im Winterlicht. In seinem Eimer schwimmen noch zwei kleinere Fische. Dafür sind zwei Dollar kein schlechter Preis, sage ich, als wir die Eintrittsdame wiedertreffen. Sie lächelt nicht mehr. Vielleicht ist ihr Vorrat aufgebraucht, denke ich und wir gehen langsam zurück zu unserem Auto.

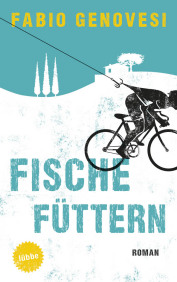

Was immer auch passieren mag. Dieses Buch muss man lesen. Fabio Geovesi - Fische füttern. Zugegeben das ist kein wirklich zusammenhängender Roman. Es gibt Brüche und Stilwechsel. Eher ein Sammlung von skurrilen Geschichten. Aber das macht nichts. Fische füttern ist eine witzige, traurige und ausufernde Geschichte aus der italienischen Provinz, in der ein Haufen Schwachköpfe versucht dem Glück auf die Spur zu kommen. Komischerweise gibt es einige schlechte Kritiken im Netz. Und ich habe es zum halben Preis im Bahnhofbuchhandel erstanden. Was auch kein gutes Zeichen für den wirtschaftlichen Erfolg sein dürfte. Aber Kritiker haben halt auch keine Ahnung. Also lest dieses Buch.

Was immer auch passieren mag. Dieses Buch muss man lesen. Fabio Geovesi - Fische füttern. Zugegeben das ist kein wirklich zusammenhängender Roman. Es gibt Brüche und Stilwechsel. Eher ein Sammlung von skurrilen Geschichten. Aber das macht nichts. Fische füttern ist eine witzige, traurige und ausufernde Geschichte aus der italienischen Provinz, in der ein Haufen Schwachköpfe versucht dem Glück auf die Spur zu kommen. Komischerweise gibt es einige schlechte Kritiken im Netz. Und ich habe es zum halben Preis im Bahnhofbuchhandel erstanden. Was auch kein gutes Zeichen für den wirtschaftlichen Erfolg sein dürfte. Aber Kritiker haben halt auch keine Ahnung. Also lest dieses Buch. Ein sonniger Tag. Meine Kamera steckt in einer braunen Tasche, die auch schon bessere Tage gesehen hat. Ich bin kein guter Fotograf, aber das macht nichts. Für das was ich vorhabe, reichen meine Fähigkeiten allemal.

Ein sonniger Tag. Meine Kamera steckt in einer braunen Tasche, die auch schon bessere Tage gesehen hat. Ich bin kein guter Fotograf, aber das macht nichts. Für das was ich vorhabe, reichen meine Fähigkeiten allemal. Gewöhnlich mache ich mir nicht viel aus Klassikern. Aber manchmal werde ich eben doch schwach und greife zur gehobenen Literatur. Vielleicht möchte ich damit meine niedere Herkunft verschleiern oder ich versuche von der Tatsache abzulenken, dass ich zur Miete wohne und einen schrammeligen Kleinwagen fahre. Wie dem auch sei, derzeit lese ich gerade Moby Dick und stelle fest, dass es sich um ein ziemlich unterhaltsames Buch mit einigem Humor handelt.

Gewöhnlich mache ich mir nicht viel aus Klassikern. Aber manchmal werde ich eben doch schwach und greife zur gehobenen Literatur. Vielleicht möchte ich damit meine niedere Herkunft verschleiern oder ich versuche von der Tatsache abzulenken, dass ich zur Miete wohne und einen schrammeligen Kleinwagen fahre. Wie dem auch sei, derzeit lese ich gerade Moby Dick und stelle fest, dass es sich um ein ziemlich unterhaltsames Buch mit einigem Humor handelt.